La phénoménologie est une méthode philosophique, ou un système philosophique, proposé par un mathématicien et philosophe allemand, Edmund Gustav Husserl (1859-1938), dans une œuvre monumentale dont le titre a été traduit par Recherches Logiques, qu’il a publiée en trois volumes de 1900 à 1913.

Le terme « phénoménologie » était déjà en usage dans les cercles philosophiques depuis les années 1700. Il signifiait alors l’abstraction de la conscience et de l’expérience de leur domaine de composants intentionnels et leur description dans un cadre philosophique ; ou il désignait la recherche historique sur le développement de la conscience de soi, des sensations primaires à la pensée rationnelle.

C’est cependant Husserl qui lui a donné son format moderne. Il a postulé la Phénoménologie comme une méthode philosophique pour l’étude des essences, ou l’acte de mettre ces essences dans le flux de l’expérience vécue. Il la concevait comme une philosophie transcendantale ne traitant que du résidu laissé après l’exécution d’une réduction. Il a appelé cette réduction epochè, la mise entre parenthèses du sens ou la suspension du jugement. « Retourner aux origines » était la devise de Husserl, lorsqu’il se référait à toute enquête philosophico-scientifique. Retourner aux origines impliquait une telle réduction, que Husserl s’attendait à injecter dans toute enquête philosophique donnée, comme une partie intégrante, un monde qui existe avant que la réflexion ne commence. Il voulait que la Phénoménologie soit une méthode pour aborder l’expérience vécue telle qu’elle se produit dans le temps et l’espace ; c’est une tentative de décrire directement notre expérience telle qu’elle se produit, sans s’arrêter pour considérer ses origines ou ses explications causales.

Pour accomplir cette tâche, Husserl a proposé l’epochè : un changement total d’attitude où le philosophe passe des choses elles-mêmes à leurs significations ; c’est-à-dire, du domaine du sens objectivé – le cœur de la science – au domaine du sens tel qu’il est expérimenté dans le monde-de-la-vie immédiat.

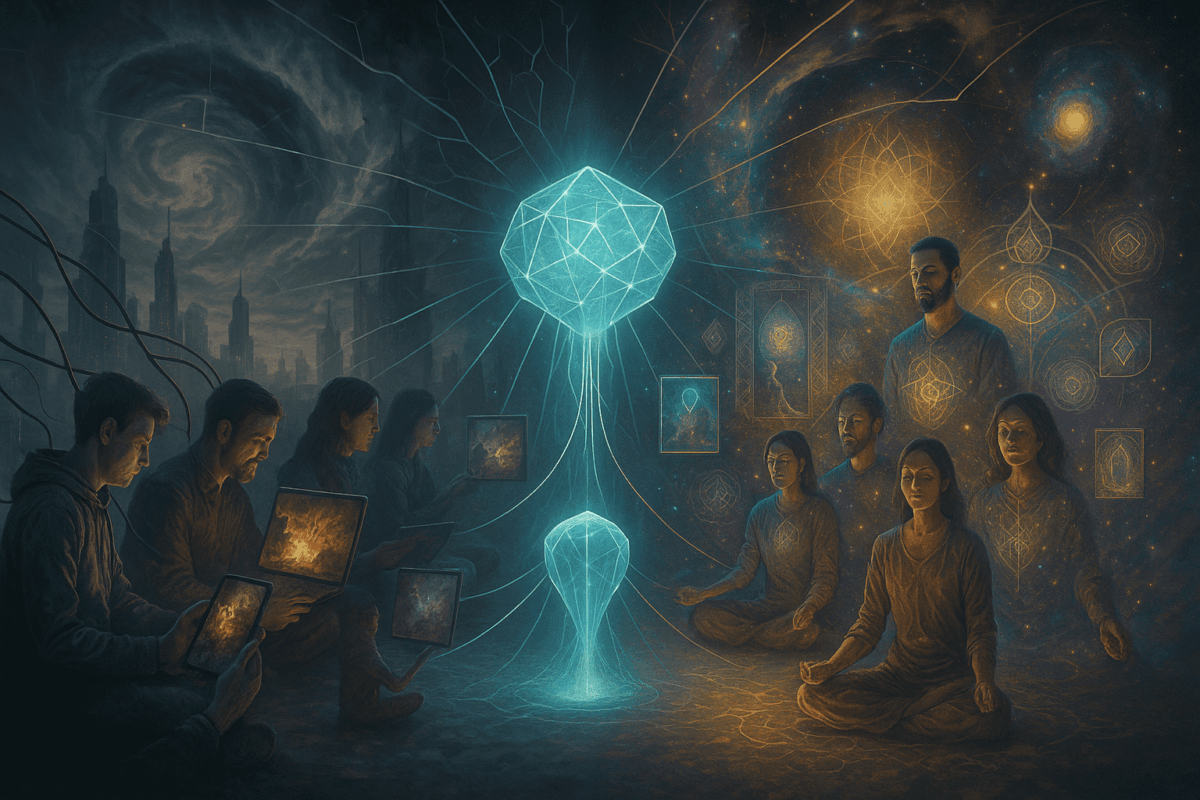

Plus tard, d’autres philosophes occidentaux ont défini et redéfini la Phénoménologie pour s’adapter à leurs spécifications particulières. La Phénoménologie, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est une méthode philosophique qui défie toute définition. On a dit qu’elle est encore en train de se définir elle-même. Cette fluidité est ce qui retient l’intérêt des sorciers.

De mon association avec don Juan Matus et les autres praticiens de sa lignée, je suis arrivé à la conclusion, en expérimentant directement leurs pratiques chamaniques, que la mise entre parenthèses du sens, ou la suspension du jugement que Husserl a postulée comme la réduction essentielle de toute enquête philosophique, est impossible à réaliser lorsqu’il s’agit d’un simple exercice de l’intellect du philosophe.

Quelqu’un qui a étudié avec Martin Heidegger, l’élève de Husserl, m’a dit que lorsqu’on a demandé à Husserl une indication pragmatique sur la manière d’accomplir cette réduction, il a répondu : « Comment diable devrais-je le savoir ? Je suis un philosophe. » Les philosophes contemporains qui ont retravaillé et élargi les paramètres de la Phénoménologie n’ont jamais réellement abordé le sujet des aspects pratiques. Pour eux, la Phénoménologie est restée un thème purement philosophique. Dans leur domaine, par conséquent, cette mise entre parenthèses du sens est au mieux un simple exercice philosophique.

Dans le monde des sorciers, suspendre le jugement n’est pas le début désiré de toute enquête philosophico-pratique, mais la nécessité de chaque pratique chamanique. Les sorciers élargissent les paramètres de ce qu’ils peuvent percevoir au point de percevoir systématiquement l’inconnu. Pour réaliser cet exploit, ils doivent suspendre l’effet de leur système d’interprétation normal. Cet acte est accompli par nécessité de survie plutôt que par choix. En ce sens, les praticiens de la connaissance de don Juan vont un pas au-delà des exercices intellectuels des philosophes. La proposition dans cette section de ce journal est de suivre les déclarations faites par les philosophes et de les corréler avec les réalisations pratiques des sorciers, qui ont, assez étrangement, mené leurs pratiques, dans de nombreux cas, apparemment selon les mêmes lignes que celles proposées par les philosophes occidentaux.

(Carlos Castaneda, Un Journal d’Herméneutique Appliquée)